Au Minnesota, les opérations menées par l’agence fédérale ICE dépassent désormais la seule question migratoire. Entre raids spectaculaires, morts survenues lors d’interventions armées d'ICE, conditions de détention dénoncées et affrontements ouverts avec les autorités locales, l’Administration Trump semble tester les limites de l’État de droit. Et si cet État progressiste du Midwest était en train de devenir le terrain d’expérimentation d’un pouvoir exécutif sans contrepoids, un véritable « laboratoire de l’autocratie » ? Une analyse de Vincent Michelot, professeur d’histoire politique des États-Unis à Sciences Po Lyon.

ICE (Immigration and Customs Enforcement) est une agence fédérale qui dépend du Department of Homeland Security, un ministère créé en 2002 dans une réorganisation administrative qui faisait suite aux attentats du 11 Septembre 2001 pour unifier l’ensemble des services fédéraux chargés de la protection de la sécurité intérieure, des gardes côtes au cyberterrorisme en passant par le contrôle de l’immigration et des frontières. Comme toutes les agences fédérales aux États-Unis, sa visibilité dans la sphère publique et son importance sont étroitement liées aux priorités politiques du président et de l’administration en place.

On le sait, Donald Trump, dès son premier mandat (2017-2021), avait mis le contrôle de l’immigration et l’expulsion des étrangers en situation irrégulière sur le territoire des États-Unis au cœur de son projet politique, notamment en proposant la construction d’un mur le long de la frontière avec le Mexique, mais aussi en conduisant une série de raids ou de rafles dans des communautés qui étaient soupçonnées d’abriter de nombreux immigrés illégaux.

Lors du premier mandat de Donald Trump, ICE avait été au cœur du débat sur les « villes sanctuaires », ces municipalités dont les autorités refusaient toute forme de collaboration avec l’agence fédérale, qui était accusée de violations des droits civiques et d’application sélective de la loi, notamment par l’utilisation du profilage ethnique. Étaient aussi remises en question les méthodes brutales des agents de ICE (qui ne portent pas d’uniforme et circulent généralement dans des véhicules banalisés mais sont toujours surarmés, ce qui donne une image visuelle inquiétante de milice d’occupation), leur peu de respect pour les formes du droit et l’usage fréquent et disproportionné de la force dans le cadre de ses missions.

Après une campagne électorale de 2024 dans laquelle Donald Trump avait focalisé l’attention sur la question de l’immigration illégale, avec notamment des propos injurieux et déshumanisants sur un certain nombre de communautés étrangères accusées « d’empoisonner » la nation américaine, il était logique que ICE soit confortée et renforcée dans le projet politique du deuxième mandat. Dotée aujourd’hui de presque 22000 agents, elle a vu son budget augmenter de plus de 2 milliards de dollars entre 2025 et 2026 (de 9,13 à 11,3 milliards USD).

Depuis la prise de fonction de Donald Trump en janvier 2025, ICE a conduit un certain nombre d’opérations de grande ampleur, le plus souvent dans des grands centres urbains gouvernés par des maires démocrates et soupçonnés par l’Administration Trump d’abriter un nombre important d’immigrés en situation irrégulière, menant à Portland, Chicago, Memphis ou encore Washington à des confrontations à la fois avec la population et avec les autorités locales (municipalité, comté, État…).

Si ICE est aujourd’hui au centre de l’attention, y compris internationale, c’est bien sûr en raison des deux décès récents dans le cadre de l’Opération Metro Surge dans le Minnesota et en particulier à Minneapolis mais aussi à cause des conditions dégradantes de détention des personnes arrêtées lors de ces raids dans des centres de rétention administrative où les récits de violences physiques, psychologiques et sexuelles, de menaces et de rétorsion vis-vis des détenus qui refusent d’être expulsés, de malnutrition et d’humiliations confirment une volonté de faire des États-Unis « un enfer » pour les immigrés illégaux.

Le Minnesota n’a pas été ciblé par hasard. C’est un État à forte tradition progressiste dans une région des États-Unis qui est par ailleurs de plus en plus conservatrice. Son gouverneur, Tim Walz, a été le colistier de Kamala Harris lors de l’élection présidentielle de 2024 mais le facteur déclencheur de cette intervention massive de ICE a été la révélation de fraudes de grande ampleur aux prestations sociales dans lesquelles la communauté somalienne de l’État aurait été très impliquée.

Face à un État parmi les plus généreux du pays en matière de couverture sociale et médicale et pointant du doigt des délits supposément commis par des immigrés en situation irrégulière, l’Administration Trump a saisi cette occasion de dénoncer ce qu’elle présente comme un État Providence dévoyé par des délinquants étrangers. Il s’agissait donc de faire du Minnesota un exemple, à la fois sur la thématique de la lutte contre l’immigration illégale et sur l’affirmation emphatique des pouvoirs illimités de l’exécutif fédéral.

Le grand juriste américain Louis Brandeis, qu’on avait surnommé « l’avocat du peuple », avait au début du siècle eu cette belle formule pour qualifier l’inventivité politique des États fédérés, les qualifiant de « laboratoires de la démocratie. » Dans une forme de sombre inversion, on pourrait dire que l’Administration Trump tente de faire du Minnesota « un laboratoire de l’autocratie ».

Cela se traduit concrètement par le refus de toute limite constitutionnelle ou juridique à l’action de ICE, qu’il s’agisse d’arrestations arbitraires, de fouilles et saisies qui s’opèrent sans mandat, d’utilisation disproportionnée de la force, de répression violente des manifestations ou tout simplement de tirs mortels. La différence dans le Minnesota par rapport à d’autres opérations de ICE tient au fait que l’Administration Trump utilise désormais systématiquement une rhétorique de l’hyperbole pour qualifier la résistance à ICE et justifier la violence létale de la réponse, en témoigne le recours très fréquent au terme de « terrorisme domestique » ou encore ce communiqué officiel du Department of Homeland Security dans lequel il est dit que Alex Pretti, qui venait d’être abattu de dix balles, avait l’intention de « massacrer » les agents de ICE.

Si l’on ajoute que l’enquête sur la mort de Renée Good a de fait été préventivement bloquée, forçant à la démission un agent du FBI qui en était chargé, on fait là le constat d’une administration qui s’affranchit désormais de toute forme de contre-pouvoir et qui s’est, de fait, enfermée dans une logique inarrêtable de l’escalade de la violence. Comment pourrait-on en effet imaginer que dans les jours qui viennent Donald Trump retire les agents de ICE des rues de Minneapolis et mette fin à l’Opération Metro Surge ?

Dans la réalité, en entretenant délibérément un climat d’affrontement et violence dans les rues de Minneapolis, Donald Trump crée un climat juridique dans lequel il pourra invoquer l’Insurrection Act de 1807, une loi qui permet au président des États-Unis d’utiliser l’armée pour des opérations de maintien de l’ordre intérieur et de fédéraliser (c’est-à-dire de placer sous son commandement) la garde nationale des États.

On est donc bien au-delà d’un « simple » affrontement partisan, d’une confrontation somme toute assez traditionnelle entre un État fédéré progressiste et un État fédéral conservateur autour de la question des compétences respectives en matière de maintien de l’ordre et de contrôle de l’immigration ou encore d’une nouvelle tentative du président américain d’exercer contre ses adversaires politiques une forme de vindicte personnelle conduite par le bras armé de l’État, mais bien plutôt face à un projet autrement plus ambitieux de réécrire la constitution des États-Unis pour y installer la notion d’un « exécutif unitaire » sur lequel ne pourrait agir aucun frein ou contre-pouvoir.

On le sait, cet exécutif unitaire se construit à partir d’un recours systématique à la notion « d’urgence », qu’il s’agisse de licencier des gouverneurs de la Réserve fédérale, de supprimer certaines agences fédérales ou d’en réduire de manière drastique le budget jusqu’à les rendre inopérantes, de s’affranchir des droits des accusés dans les arrestations et expulsions de personnes en situation irrégulière, de recours aux barrières douanières ou encore, dans le cas du Minnesota, de créer les conditions qui rendent possible l’instauration d’un état de siège. L’urgence, qu’elle soit économique, sanitaire, militaire ou de maintien de l’ordre est ce qui permet à l’administration de proposer une lecture de la Constitution et des lois dans laquelle l’exécutif n’est plus soumis aux mêmes exigences de responsabilité, de transparence et de protection des libertés individuelles.

Cela signifie que l’opposition à ce que l’on pourrait qualifier de « coup d’État constitutionnel » ne peut venir que d’une forme d’étrange alliance entre un bloc progressiste aujourd’hui profondément divisé et un camp conservateur pour lequel l’Opération Metro Surge bat en brèche deux des convictions profondes de la droite étatsunienne :

d’abord, lorsqu’ICE considère que le port d’une arme représente une menace grave et immédiate pour ses agents et justifie donc l’utilisation préventive de la force, y compris létale, elle se trouve en opposition frontale à l’un des droits fondamentaux dans la hiérarchie conservatrice, le port d’arme ;

ensuite, les conservateurs américains ont toujours fait preuve d’une suspicion extrême vis-à-vis de toute forme d’intervention de l’État fédéral dans le domaine réservé des États fédérés, l’ordre public.

Quand bien même il existe encore aujourd’hui un consensus très fort à l’intérieur du Parti républicain sur la question de l’immigration, les modalités pratiques de mise en œuvre d’une politique visant à arrêter puis à expulser massivement les personnes en situation irrégulière sur le territoire des États-Unis font l’objet de débats au Congrès et chez les élus locaux, un questionnement qui fragilise les Républicains dans la perspective des élections de mi-mandat de novembre 2026 et rend difficile toute forme de compromis sur les questions budgétaires. C’est pour cette raison qu’il faut prêter attention cette procédure judiciaire en cours dans laquelle un magistrat fédéral examine la constitutionnalité de l’Opération Metro Surge qui, pour certains juristes, contrevient au Dixième Amendement à la Constitution (1) et va à l’encontre de l’équilibre des pouvoirs entre fédéral et fédéré.

Plus généralement, cette opération policière dans le Minnesota est à l’origine de multiples procédures judiciaires, notamment sur le respect des garanties fondamentales des justiciables. Quand bien même les juges n’interviendront qu’ex post facto, leurs décisions ne pourront que limiter la capacité d’action future de ICE à mener de telles opérations en bénéficiant préventivement d’une impunité ou d’une immunité totale. C’est alors dans la position de l’Administration Trump de respecter ces décisions, de faire appel, ou tout simplement de les ignorer que l’on jugera s’il y a encore un État de droit aux États-Unis. Dans le laboratoire de l’autocratie, il semble que toutes les réactions chimiques n’aient pas été anticipées.

(1) Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la Constitution, ni prohibés aux États, sont réservés aux États respectivement, ou au peuple.

Vincent Michelot est professeur d'histoire politique des Etats-Unis à Sciences Po Lyon.

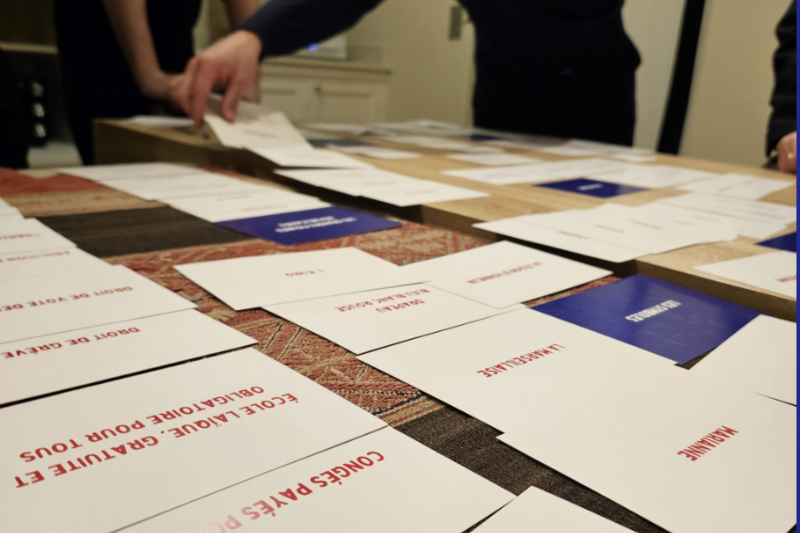

Crédit photo : Des agents de ICE arrêtent une personne près du lycée Roosevelt à l'heure de la sortie des classes, à Minneapolis, dans le Minnesota, le 7 janvier 2026. ©AFP - Kerem Yucel.