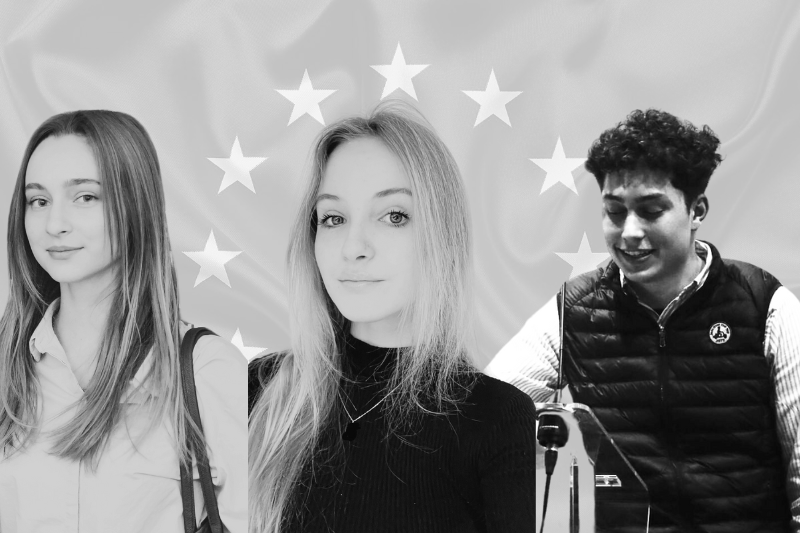

Dans le cadre des élections européennes, le Laboratoire de la République interroge certains de ses membres les plus jeunes pour recueillir leur vision de l'Union européenne (UE), les défis qu'elle doit relever et leurs attentes vis-à-vis des prochaines élections. Dans cet entretien croisé, Emma, Carla et Théo partagent avec nous leurs opinions et leurs perspectives sur l'avenir de l'Union européenne.

Le Laboratoire de la République : Que représente l’Union européenne, pour vous, en tant que jeunes citoyens européens ?

Théo : Lorsque l'on évoque l'Europe, il est impossible de ne pas mentionner Erasmus pour les étudiants. Ce programme, parmi d'autres initiatives de l'Union européenne, se révèle particulièrement intéressant. Je pense aussi aux subventions accordées pour de multiples projets publics ou associatifs. Cela démontre que l'Union européenne constitue une ressource précieuse pour les États membres. Cependant, il est essentiel de reconnaître la montée de l'extrême droite, symbolisée par des figures telles que Viktor Orbán, qui suscite des inquiétudes quant à l'avenir de l'Union européenne.

Carla : À la rentrée prochaine, je participerai à un programme Erasmus, et j'envisage la Suède comme destination. Je suis très enthousiaste à l'idée de perfectionner mon anglais tout en découvrant une nouvelle culture. C'est une opportunité unique qui pourrait ne pas se représenter. En discutant avec d'autres jeunes, même ceux qui ne sont pas dans le domaine des sciences politiques, je constate un manque d'informations sur les avantages concrets de l'Union européenne en dehors du programme Erasmus. Bien sûr, nous savons qu'elle favorise le progrès économique et social à l'échelle nationale, ainsi que les alliances et le libre-échange. Cependant, en tant que jeunes, nous ne sommes pas suffisamment informés sur les bénéfices tangibles de l'UE, ce qui peut nous décourager de nous impliquer, par exemple, dans le processus électoral. Nous percevons surtout l'Union européenne comme une grande entité technocratique, sans réellement saisir ses bienfaits au quotidien. L'accès à la connaissance de l'Union européenne est limité aux parcours académiques spécifiques tels que la science politique, le droit, les relations internationales, voire les cursus universitaires spécialisés dans le domaine. Cependant, au niveau du collège, du lycée et dans d'autres filières, il n'existe pas de cours ou de formations sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans les cours d'éducation morale et civique, il faut renforcer l'enseignement sur ce sujet, en particulier en expliquant le fonctionnement des institutions européennes, leur utilité et ce qu'elles ont déjà accompli. Cela aiderait les élèves à envisager leur potentiel futur rôle. En outre, à court terme, je pense qu'il serait bénéfique de trouver des personnalités, telles que des porte-parole, influenceurs ou youtubeurs, auxquelles les jeunes pourraient s'identifier.

Emma : Pour moi, l'Union européenne représente une plateforme de coopération politique, économique, et géopolitique, avec un accent particulier sur la garantie de sécurité et la coopération dans divers domaines, tels que le changement climatique. Bien que l'UE puisse parfois imposer des lois uniformes sans tenir compte des spécificités nationales, je considère que ses impacts sont généralement positifs, favorisant le changement collectif. En ce qui concerne la résolution de conflits et le changement climatique, je crois fermement que ces problèmes doivent être traités collectivement au niveau européen, étant donné leur nature mondiale. L'UE peut jouer un rôle crucial dans des domaines tels que la défense et la diplomatie, renforçant ainsi son influence sur la scène mondiale. Concernant le changement climatique, je soutiens l'idée que l'UE devrait prendre des mesures préventives, en encourageant également les pays moins développés à s'engager dans des initiatives collectives. Cependant, il est essentiel de maintenir l'identité propre à chaque gouvernement au sein d'une Europe des nations, où les décisions partagées n'exercent pas de domination, mais ont tout de même un impact significatif sur la vie quotidienne et la gouvernance nationale.

Le Laboratoire de la République : Quels défis doit-elle surmonter aujourd’hui ?

Carla : Selon moi, le principal défi actuel est le coût de la vie. En tant qu'étudiante, je pense que nous sommes particulièrement concernés par cette question. C'est un défi crucial que l'Union européenne doit sérieusement considérer, comme cela a été récemment mis en évidence, notamment par les manifestations des agriculteurs.

Théo : Effectivement, l'Union européenne exerce un rôle de régulateur sur le marché agricole. Cependant, je crois que certains enjeux restent méconnus, car il est essentiel de se rappeler que l'Union européenne repose avant tout sur ses institutions, notamment la Cour de justice. Cette institution est chargée d'interpréter et d'appliquer les traités, mais nous observons parfois un non-respect de ces traités de la part de certains États, entraînant des sanctions. Cela soulève des questions sur la santé démocratique de ces États, une problématique à laquelle l'Union européenne doit s'atteler.

Carla : Je partage également cette opinion, et je viens de réaliser qu'il existe un enjeu crucial en matière de désinformation et d'intelligence artificielle, auquel l'Union européenne doit absolument s'attaquer.

Emma : L’Union européenne doit maintenir une cohésion face à la montée des grandes puissances. Je pense qu’en forgeant une identité européenne solide, les défis géopolitiques allant des guerres au changement climatique peuvent être surmontés. Particulièrement étant donné que je vis en Angleterre, je sens que le fait de manifester contre le Brexit a renforcé l’identité européenne des jeunes. Récemment, j’ai également pris part à une discussion sur la jeunesse européenne, où plusieurs d’entre nous, Anglais, avons exprimé un certain déni face au Brexit. Nous avons souligné que notre identité européenne dépasse les décisions politiques prises par nos dirigeants, et que, peu importe le contexte politique et les orientations de nos gouvernements, nous sommes unis par des valeurs communes et des objectifs pour l’avenir.

Le Laboratoire de la République : Quelle est votre opinion sur le sens des élections européennes pour l'avenir de l'Union européenne ? Considérez-vous qu'il est crucial de participer à ces élections ?

Emma : Oui, je prévois d’aller voter, c’est certain. Même en tant qu’expatriée en Angleterre, je demeure française et donc européenne. Je pense qu’il est crucial de comprendre l’importance de cet enjeu. Pour être franche, les prévisions indiquent que le parti d’extrême droite français remportera ces élections, ce qui rend d’autant plus essentiel de se rendre aux urnes. Ce qui m’inquiète également, c’est la présidence du Conseil par le gouvernement hongrois, à partir de juillet 2024, reconnu pour son recul démocratique. Cela renforce l’urgence de voter et de soutenir des candidats partageant nos valeurs, ceux qui promouvront les résolutions économiques, sociales et écologiques que nous aspirons à voir mises en œuvre, plutôt que de laisser les partis extrémistes freiner notre progrès dans ces domaines. Il est nécessaire de créer une opposition afin que nos opinions soient représentées au Parlement européen, et que ces partis extrémistes ne dominent pas le paysage politique. Avec la possibilité que Trump soit réélu dans l’année à venir, il est crucial que nos représentants continuent à soutenir l’Ukraine en fournissant une aide militaire, économique et diplomatique. Il est donc primordial pour moi de m’assurer que les personnes pour lesquelles je vote maintiendrons cette position, d’autant plus que l’Union Européenne sera le seul véritable fournisseur d’aide à l'Ukraine dans le cas de la réélection de Trump.

Théo : Il serait pertinent d'effectuer un sondage pour évaluer le niveau de connaissance des jeunes sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment en identifiant quelles institutions sont associées aux élections européennes. Il est clair qu'il existe une confusion, comme l'exemple récent où Emmanuel Macron a présidé le Conseil européen, qui n'est pas le Parlement européen. Il est donc crucial de clarifier les rôles de chaque acteur au sein de l'Union européenne. Étant donné que le Parlement européen prend des décisions, il est essentiel de voter. Il est préoccupant de constater que de nombreux populistes accèdent à des sièges au Parlement, ce qui est incohérent avec leurs discours et les attentes qui leur sont fixées en tant qu'élus. Il est nécessaire de rendre les connaissances sur l'UE plus accessibles, tout en veillant à ce que cette démarche ne se réduise pas à des confrontations politiques superficielles, mais englobe également des débats de fond.

Carla : C'est la première fois que je voterai. Il est important de participer aux élections européennes, car le résultat de ces élections influencera également la politique nationale en France. Si nous laissons l'extrême droite remporter ces élections, cela ouvrirait la voie à leur victoire à la prochaine élection présidentielle. C'est une raison majeure pour laquelle il est primordial de voter, en plus des actions que peut entreprendre l'Union européenne.

Emma Vidal de Saintignon est étudiante en Science politique et en relations internationales à l'University College de Londres. Elle est impliquée dans des associations diplomatiques et de relations internationales.

Carla Diaz est inscrite en première année de licence de science politique et est également membre du journal Lill’bertin de l’Université de Lille.

Théo Fouquer travaille pour la Fondation de la Catho de Lille, où il se charge de récolter des fonds (mécénat). Il a obtenu sa licence en sciences, technologie et santé, et il vient de commencer un master en sociologie, spécialisé en Économie Sociale et Solidaire, à l’Université Catholique de l’Ouest qui se situe à Angers, en parallèle d’un double cursus en école de commerce (ESSCA)