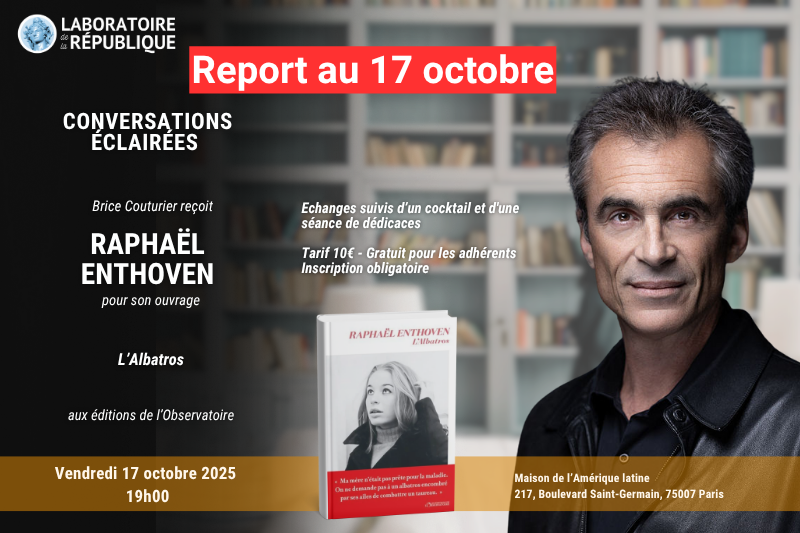

Le 17 octobre 2025, s’est tenue notre rencontre littéraire mensuelle animée par Brice Couturier, consacrée à la présentation du dernier ouvrage de Raphaël Enthoven, L’Albatros, publié aux éditions de l’Observatoire.

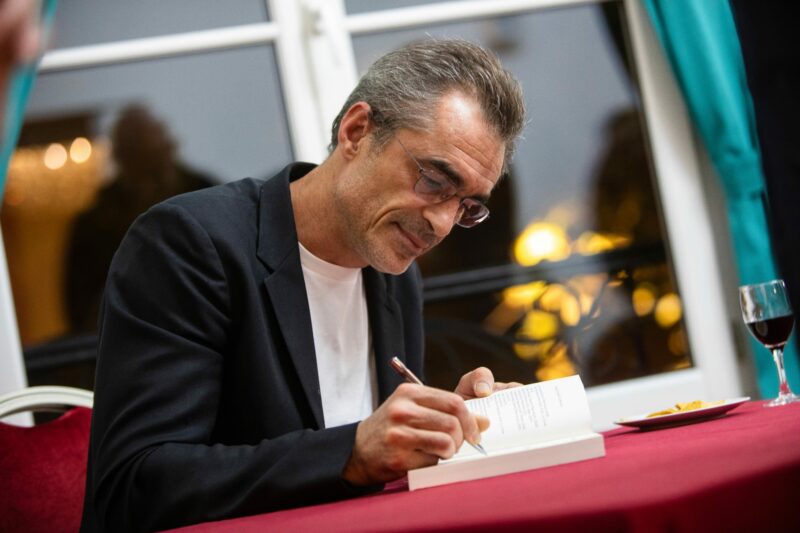

Crédit photo : Daniel Perron

Pour R. Enthoven, l’écriture est un moyen de rectifier l’existence et de la pérenniser face à l’oubli, à l’image du scribe, greffier de l’essentiel. Cette réflexion s’inscrit dans une vision plus large où la solidarité des vivants permet aux défunts de continuer à exister dans la mémoire collective.

La figure maternelle, à la fois spiritualiste et matérialiste, traverse le récit et nourrit son cheminement intellectuel. L’auteur retrace son itinéraire : du kantisme à Spinoza et Nietzsche, il opère un retour profond aux sources maternelles. Marqué dès l’enfance par le passage au foyer paternel et l’influence de la gauche antitotalitaire de Bernard-Henri Lévy, Enthoven évoque aussi ses engagements, notamment en Bosnie et au Soudan. Sa pensée évolue d’un kantisme nourri par Soljenitsyne vers une adhésion à la puissance du système spinoziste et à la déconstruction nietzschéenne, en passant par Rosset et Bergson — un cheminement qui le ramène finalement à l’enfance et aux convictions héritées de sa mère.

Raphaël Enthoven aborde également les dérives déshumanisantes du système de santé actuel, illustrées par des témoignages poignants recueillis « sur le vif » : attente interminable chez le généraliste dans des conditions difficiles, vision en silo chez les spécialistes, et scènes d’indifférence chez certains soignants. Il souligne que si l’incompétence existe partout, en matière médicale, elle a des conséquences directes et parfois dramatiques.

Au fil de l’échange, l’auteur partage ses réflexions face aux douleurs du drame du 7 octobre 2023. Il exprime une forme de soulagement que sa mère, à moitié juive et américaine, n’ait pas été témoin de ces événements tragiques. Marquée par la mort de Rabin et partisane d’une solution à deux États, elle demeure une figure morale centrale dans le récit d’Enthoven. Ce dernier cite également l’une de ses phrases favorites : « Il n’y a qu’un seul Dieu et nous n’y croyons pas », illustrant la polysémie entre dogmatisme et scepticisme.

Un temps fort de la soirée fut la discussion sur la rhétorique contemporaine et l’usage des mots, sur fond de guerre médiatique. R. R. Enthoven s’est expliqué sur ses propos controversés concernant les journalistes à Gaza, reconnaissant une maladresse dans la formule mais insistant sur la nécessité de défendre la liberté de la presse et de dénoncer les ambiguïtés de certains statuts. Il a également analysé la multiplication des termes comme « nettoyage ethnique », « génocide », « déporté », ou « apartheid » à propos d’Israël, dénonçant une nazification discursive et appelant à redonner sens aux mots pour préserver la rigueur du débat public.

En conclusion, Raphaël Enthoven rappelle l’importance de la méthode, de la vérification et du « temps long » pour résister au chaos informationnel contemporain. Par son livre et son engagement dans le débat public, il invite chacun à l’exigence intellectuelle et morale.

La captation intégrale de l’événement est disponible ci-dessous pour approfondir ces réflexions passionnantes.

https://youtu.be/ntjySD2Psu0