Le 10 février à 19h, le Laboratoire de la République organisait une nouvelle Conversation éclairée consacrée à une question devenue centrale dans le débat public : l’impact des écrans sur les enfants et les adolescents.

Une rencontre nourrie, à la croisée des enjeux sanitaires, éducatifs et démocratiques.

Des regards croisés pour éclairer un enjeu de société

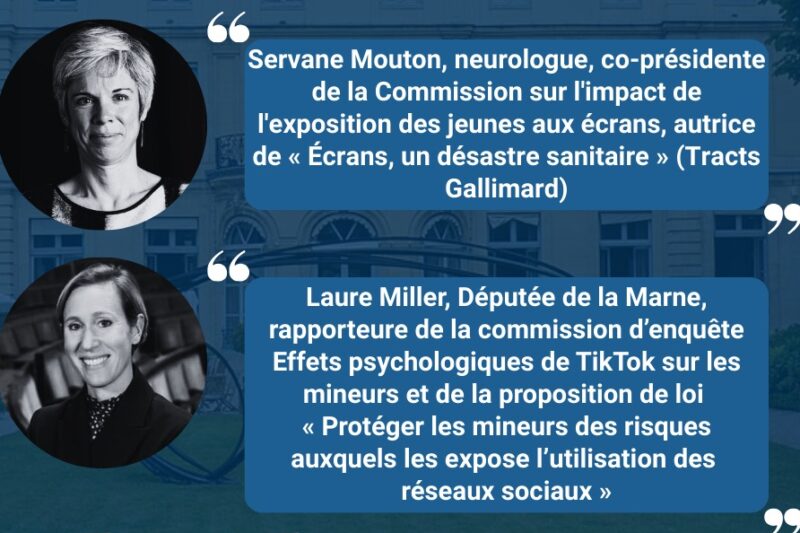

Pour analyser les effets du numérique sur les plus jeunes, cette Conversation éclairée réunissait Serge Lameyton, médecin, neurologue et neurophysiologiste, ainsi que Laure Miller, députée de la Marne et auteure d’une proposition de loi visant à mieux protéger les mineurs face aux réseaux sociaux. Les échanges étaient animés par Chloé Morin et Brice Couturier.

Une première victoire législative, mais des limites persistantes

Les intervenants sont revenus sur l’interdiction du téléphone portable au collège, instaurée en 2018. Cette mesure fait aujourd’hui consensus : elle constitue une avancée majeure, désormais appliquée dans la grande majorité des établissements.Pour autant, le constat est partagé : le problème ne s’arrête pas aux portes du collège. Une extension de cette interdiction au lycée a été évoquée, au regard des risques sanitaires et cognitifs toujours présents à l’adolescence.

Dans cette continuité, une nouvelle proposition de loi, votée en première lecture à l’Assemblée nationale, ambitionne de fixer un cadre plus protecteur. Elle recommande l’absence de smartphone avant 13 ans et l’interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, en s’inspirant notamment du modèle australien.

Des effets sanitaires désormais incontestables

Les données scientifiques présentées lors de la discussion confirment l’ampleur des risques. Sur le plan physique, l’exposition prolongée aux écrans entraîne des troubles du sommeil liés à la lumière bleue, un risque accru de myopieet une sédentarité préoccupante, facteur de surpoids, de diabète et de maladies cardiovasculaires.

Sur le plan cognitif et psychologique, les effets sont tout aussi alarmants : troubles de l’attention, retards de langage chez les enfants de moins de trois ans, et augmentation de 4 % du risque de syndrome dépressif liée à l’usage des réseaux sociaux. Les performances scolaires se dégradent nettement au-delà de deux heures d’écran par jour.

Plateformes numériques : une responsabilité structurelle

Au cœur des échanges, la question du modèle économique des plateformes. Celles-ci reposent sur des techniques issues de la captologie, conçues pour capter l’attention et créer de l’addiction. Les algorithmes de recommandation enferment les utilisateurs dans des contenus toujours plus polarisants, souvent fondés sur les émotions négatives.

Résultat : les jeunes passent en moyenne quatre à cinq heures par jour devant les écrans. Une exposition qui accentue également les inégalités sociales, les enfants issus de familles moins informées ou moins disponibles étant davantage livrés à eux-mêmes face au numérique.

Un paradoxe éducatif de plus en plus visible

Les échanges ont mis en lumière un paradoxe frappant : une hyperprotection des enfants dans l’espace physique, contrastant avec une forme de laisser-faire dans l’univers numérique. Cette contradiction se retrouve aussi à l’école, entre discours de prévention et usages pédagogiques du numérique parfois peu encadrés.

Réguler : une nécessité qui divise

Pour les défenseurs de la régulation, une règle collective est indispensable face à la puissance des plateformes, afin de dénormaliser des usages nocifs et de protéger la santé publique. La comparaison avec l’interdiction de fumer dans les lieux publics a été régulièrement invoquée.

Les objections portent principalement sur le risque de contournement, la liberté individuelle et la responsabilité parentale, avec un clivage politique marqué : une partie de la gauche se montre réservée, à l’exception notable des socialistes.

Des pistes concrètes pour agir

Plusieurs recommandations pratiques ont émergé :

Moins de 6 ans : aucun écran

6 à 13 ans : pas de smartphone personnel

13 à 15 ans : smartphone sans réseaux sociaux

À partir de 15 ans : accès à des réseaux sociaux dits « éthiques »

À cela s’ajoutent des mesures structurelles : vérification obligatoire de l’âge, contrôle parental facilité, interdiction du scrolling infini, création d’un Conseil national d’éducation aux médias, et une éducation numérique pensée de la crèche à l’EHPAD.

Des témoignages révélateurs

La Conversation éclairée a également été marquée par des témoignages forts : une institutrice racontant voir des parents récupérer leurs enfants écouteurs aux oreilles, des élèves de CM1 capables de citer de nombreuses activités sans écran, ou encore ce collégien inquiet : « Que vais-je faire sans réseaux sociaux ? »Un témoignage familial a particulièrement résonné : « Mon frère ne joue plus avec moi depuis qu’il a un téléphone. »

Une responsabilité collective à construire

En conclusion, les intervenants ont insisté sur la nécessité d’une action coordonnée, combinant cadre légal, éducation, régulation des plateformes et responsabilisation collective des parents, de l’école et de la société. Une réflexion appelée à se poursuivre lors de la prochaine université d’été du Laboratoire de la République, les 28 et 29 août prochains.

Retrouvez l'intégralité de la Conversation éclairée sur Youtube 👉

https://youtu.be/PhE-vRrTxEc